Zum Jahresauftakt meldete die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation gGmbH (DGFG) für das Jahr 2024 einen Höchststand von 7.761 gespendeten Geweben und 3.698 Spendern. Darunter waren 27 Plazenten für die Gewinnung von 2.549 Amnionmembranen, die unter anderem für die Versorgung schwerheilender Wunden eingesetzt werden. Die DGFG erwartet in diesem Jahr eine steigende Nachfrage nach Amnionmembranen, um Wunden zu versorgen [1,2]. Anlass genug, nachzufragen, welche Rolle Hautersatzverfahren wie Amnionmembranen generell in der Wundversorgung spielen und wohin sie sich in Zukunft entwickeln werden.

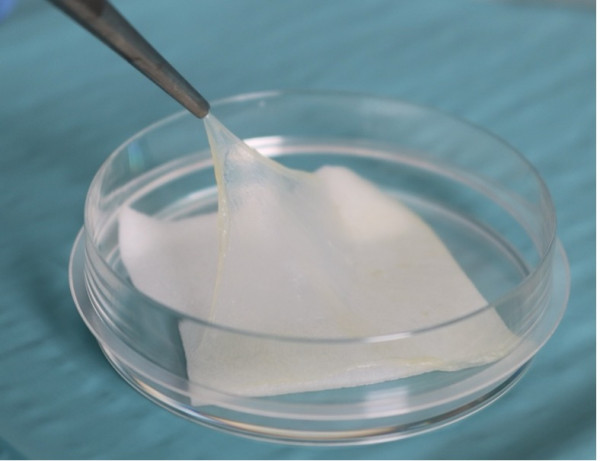

Die von der DGFG genannten Amnionmembranen gehören zu den Haut- oder Gewebeersatzverfahren. Dabei handelt es sich um die innerste Schicht der Fruchtblase eines Embryos. Aufgrund ihrer regenerativen, entzündungshemmenden, antimikrobiellen, schmerzstillenden und weiteren Eigenschaften werden Amnionmembranen bereits seit 1910 in der Behandlung schwerheilender Wunden eingesetzt – zum Beispiel bei Verbrennungen [3].

Weitere Hintergründe erklären N. Hofmann und J. Friedrich im Fachartikel „Wundheilung mit humaner Amnionmembran – eine Therapieoption bei Wundheilungsstörungen“ in der WUNDmanagement-Ausgabe 2/2024 (Zugang hier für Digitalabonnent:innen »)

Breite Vielfalt der Hautersatzverfahren

Seit der ersten Anwendung von Amnionmembranen wurde, beginnend in den 1970er-Jahren, eine Vielzahl weiterer und sehr unterschiedlicher Hautersatzmaterialien entwickelt. Sie werden alle mit dem Ziel eingesetzt, Wundflächen abzudecken, Flüssigkeitsverluste und Infektionen zu verhindern sowie die Wundheilung zu beschleunigen. In der Literatur finden sich unterschiedliche Klassifikationen für die Vielzahl verfügbarer Hautersatzverfahren, zum Beispiel [4]:

- Nach der Wundtiefe des Anwendungsfalls: epidermal, dermal oder dermo-epidermal

- Nach der Herkunft des Materials: biologisch (human oder von Tieren), synthetisch oder eine Mischung aus beidem

Im internationalen Kontext werden Hautersatzverfahren häufig in drei Klassen unterteilt [5]:

- Klasse I: temporär anwendete, durchlässige Verbandstoffe (ein- oder zweischichtig)

- Klasse II: dauerhaft angewendete, einschichtige Materialien (dermal oder epidermal)

- Klasse II: Komposite-Materialen mit dermalen und epidermalen Schichten

Inzwischen stehen für die häufigsten chronischen Wundarten Hautersatzmaterialen zur Verfügung [4]. In der WUNDmanagement-Ausgabe 1/2021 gehen R. Bent und L. Prantl auf die Details der einzelnen Verfahren ein. (Zugang hier für Digitalabonnent:innen »)

Hautersatzverfahren im Evidenz-Check

Was bringt die Anwendung von Hautersatzmaterialien bei chronischen Wunden? Die aktuelle S3-Leitlinie zur Lokaltherapie schwerheilender und/oder chronischer Wunden subsumiert diese Verfahren – einschließlich Amnionmembranen – unter dem Sammelbegriff „synthetischer Hautersatz“ und spricht für sie eine „offene Empfehlung“ aus: „Der Einsatz von Synthetischem Hautersatz kann nach fachgerechter Wundkonditionierung erwogen werden.“ Die Leitlinienautoren begründen ihre Zurückhaltung mit der bestehenden Studienlage [6]:

- Venöse Ulzera: Zwei Cochrane-Analysen untersuchten jeweils ein- und zweilagige Hautersatzmaterialien im Vergleich zur Standardwundtherapie. Sie kamen zu uneinheitlichen Ergebnissen. Demnach zeigten zweilagige Materialien – aber nicht einlagige – einen signifikanten Vorteil bei der Wundheilung. Die Autoren einer weiteren Metaanalyse stellten ebenfalls einen signifikanten Vorteil des synthetischen Hautersatzes bei der Wundheilung nach zwölf Woche fest. Allerdings war die Qualität der Evidenz bei allen untersuchten Studien gering.

- Diabetisches Fußsyndrom: Ähnlich wie bei den venösen Ulzera kam eine Cochrane-Analyse zum Schluss, dass synthetischer Hautersatz vs. Standardwundtherapie signifikant bessere Ergebnisse bei der Wundheilung erzielt, was von weiteren Metaanalysen – auch zu den Endpunkten „Infektionsrate“ und „Amputationsrate“ – bestätigt wurde. Allerdings gilt auch hier: Aufgrund zu kleiner Studien und eines erheblichen „Risk of Bias“ war die Evidenzqualität gering.

Schließlich weisen die Leitlinienautoren darauf hin, dass die Wundkonditionierung eine entscheidende Rolle bei der Anwendung von Hautersatzmaterialien spielt und sie ergänzen: „In Anbetracht der Kosten […] sieht die Leitliniengruppe die Indikation zur Anwendung der Wundabdeckung aus synthetischem Material derzeit noch kritisch, wobei eingeräumt werden muss, dass entsprechende Analysen derzeit noch fehlen“ [6].

Ausblick: Wohin geht die Reise bei Hautersatzmaterialien?

Die Forschung zu und Entwicklung von synthetischen Hautersatzmaterialien als Alternative zu Hauttransplantaten geht weiter. Dabei sollen die neuen Ersatzmaterialien die Wunde nicht allein abdecken. Sie sollen mithilfe von beispielsweise Wachstumsfaktoren auch die Geweberegeneration anregen, Infektionen vermeiden sowie die Bildung von hypertrophen Narben und Keloiden hemmen [4,7]. Dabei konzentriert sich die Forschung auf drei Ansätze [5,7]:

1. 3D-Druck

Bei den heute verfügbaren Hautersatzmaterialien besteht nach wie vor eine Reihe von Nachteilen wie das Risiko einer Krankheitsübertragung, die Immunogenitätsproblematik und die hohen Kosten. In der modernen Gewebezüchtung könnte daher der 3D-Druck helfen, diese Defizite auszugleichen. Vereinfacht zusammengefasst werden dabei Körperzellen wie Keratino-/Melanozyten und Fibroblasten zuerst vereinzelt und anschließend mit einem speziellen „Biodrucker“ in die gewünschte Gewebeform gebracht. So ließen sich per 3D-„Biodruck“ auch Hautanhangsgebilde wie Haarfollikel, Schweißdrüsen oder Blutgefäße herstellen [5,7].

2. Vaskularisation

Eine große Herausforderung des Tissue Engineerings („Gewebetechnik“) ist die ausreichende Durchblutung (Vaskularisation) der Hautersatzmaterialien. Sie ist unabdingbar, um die Wunde mit ausreichend Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen, was wiederum die Voraussetzung für einen Heilungserfolg ist. Daher arbeitet man unter anderem an einer „Prävaskularisation“ der Hautersatzmaterialien – beispielsweise per 3D-Druck oder mit Wachstumsfaktoren, die die Angiogenese fördern. Das heißt, dass das Hautersatzmaterial vor der Applikation im Wundbett vaskularisiert wird [5].

3. Stammzellen

Mit der Integration von Stammzellen in Hautersatzmaterialien möchte man den Wundverschluss beschleunigen, die Narbenbildung reduzieren und Hautanhangsgebilde regenerieren. Denn Stammzellen können die Sekretion von Zytokinen und die Angiogenese fördern sowie den Umbau der extrazellulären Matrix im Wundbett anregen. Derzeit werden verschiedene Stammzellarten hinsichtlich ihres Nutzens für die Wundheilung untersucht. Allerdings birgt Hautersatz aus Stammzellen auch Risiken wie Immunogenität und Tumorgenität, was eine klinische Anwendung verzögert [5].

Diese Forschungsansätze befinden sich mehrheitlich im präklinischen Stadium und es wird sich zeigen, wie schnell sie ihren Weg in die klinische Praxis finden [5,7].

Quellen

1. Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation gGmbH (DGFG). Zahlen zur Gewebespende 2024: Mehr Gewebespenden trotz gesunkener Spendenbereitschaft. Pressemitteilung am 01.01.2025, unter: https://idw-online.de/de/news845222 (abgerufen: 13.01.2025)

2. Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation gGmbH (DGFG): Hintergrundinformationen, Diagramme und Pressefotos zum Download, unter: https://gewebenetzwerk.de/presse-download/ (abgerufen: 13.01.2025)

3. Hofmann N, Friedrich J: Wundheilung mit humaner Amnionmembran – eine Therapieoption bei Wundheilungsstörungen. WUNDmanagement 2024;18(2): 84 – 89.

4. Bent R, Prantl L: Hautersatzgewebe und chirurgische Therapieoptionen bei chronischen Wunden. WUNDmanagement 2021;15(1):20-27.

5. Vecin NM, Kirsner RS: Skin substitutes as treatment for chronic wounds: current and future directions. Front Med (Lausanne). 2023;10:1154567.

6. Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V. (DGfW) (Hrsg.) (2023): Lokaltherapie schwerheilender und/oder chronischer Wunden aufgrund von peripherer arterieller Verschlusskrankheit, Diabetes mellitus oder chronischer venöser Insuffizienz. Version 2.2. Stand: 31.10.2023. AWMF-Register-Nr.: 091/001. unter: https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/091-001 (abgerufen: 13.01.2025)

7. Kondej K, et al.: Bioengineering Skin Substitutes for Wound Management-Perspectives and Challenges. Int J Mol Sci. 2024 Mar 26; 25(7): 3702.