von Hardy-Thorsten Panknin, Berlin

Hintergrund

Das Design von Toilettenschüsseln ist immer wieder ein kontrovers diskutiertes Thema. Sanitärraum-Designer, Hygienefachpersonal und Budgetverantwortliche für Krankenhausbauten stellen dabei unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund. Hygienefachpersonal sieht das WC vor allem als mögliche Infektionsquelle für fäko-oral oder durch Urinspritzer übertragene Keime. Ob dabei der Toilettendeckel eine hygienische Funktion hat, wurde bisher nicht systematisch untersucht [1, 2].

Einerseits lässt sich argumentieren, dass eine Keimstreuung in die WC-Umgebung durch einen geschlossenen Deckel vermindert wird. Andererseits entstehen durch einen Deckel im laufenden Betrieb höhere Reinigungskosten, da die Befestigungs-Scharniere versteckte Nischen aufweisen und dadurch zusätzliche Reinigungszeit benötigen. Sie lockern sich auch gelegentlich und verlangen damit öfter den Einsatz von technischem Personal. In öffentlichen WCs können durch den Verzicht auf WC-Deckel die Ansatzpunkte für Vandalismus reduziert werden. Eine Arbeitsgruppe der Abteilung für Umweltwissenschaft der Universität von Tucson, Arizona, USA, untersuchte jetzt den hygienischen Effekt offener versus geschlossener WC-Deckel auf die Verteilung eines Virus-Aerosols in einem Sanitärraum. Einbezogen wurde zum Vergleich ein öffentliches WC ohne Deckel. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit einer Firma für Sanitär-Zubehör durchgeführt [3].

Methodik der Studie

Testvirus

Für die Untersuchung wurde ein für den Menschen apathogener Coliphage, also ein Bakterien-spezifisches Virus, eingesetzt. Es sollte in der Studie als Surrogatmarker für intestinal ausgeschiedene Viren wie z.B. Noroviren dienen. Das Virus wurde zusammen mit seinem Wirtsorganismus, einem E.-coli- Stamm, auf Agarplatten kultiviert. In der nach Bebrütung geernteten Bakteriensuspension wurde eine hohe Viruskonzentration von 1010–1014 Plaque-bildenden Einheiten pro 10 ml Suspension erreicht. Plaques sind die kleinen runden Löcher in dem E.-coli-Wachs- tumsrasen, die nach erneuter Aussaat einer solchen Suspension auf Nähragar entstehen. Ihre Anzahl ist ein Maß für die Viruskonzentration in der Suspension. Die E.-coli-Keime selbst wurden aus der Testsuspension durch Sterilfiltration entfernt, spielten somit in den Experimenten keine Rolle.

Aufbau der Test-WCs

Die Testsuspension wurde zur künstlichen Kontamination von zwei Arten von Toilettenschüsseln unterschiedlicher Bauart eingesetzt. Der in öffentlichen US-amerikanischen WCs gebräuchliche Typ besitzt keinen Deckel. Die Spülung erfolgt mittels einer Druckdüse ober- halb des WCs. Der Verzicht auf Wasserkasten, Bedientaster und Toilettendeckel dient vor allem der Verringerung von Gebrauchsschäden und der Vereinfachung der Unterhaltsreinigung. Der zweite getestete WC-Typ entsprach einem typischen WC von Privathaushalten. Es verfügt über einen Spülkasten, aus dem durch Betätigen des Spültasters ein definiertes Wasservolumen in die Toilettenschüssel entleert wird. Diese WCs besitzen einen Deckel.

Spülexperimente

Für die Experimente wurden die beiden Toilettenschüsseln zunächst gründlich mit handelsüblichem Sanitärreiniger und peroxidhaltigen Wischtüchern desinfiziert. Das Desinfektionsmittel wurde nach der Einwirkzeit durch mehrmaliges Betätigen der Spültaste bzw. des Drückers entfernt. Anschließend wurde die vorbereitete Virussuspension in das Toilettenbecken gegossen und mit dem Syphonwasser verrührt. Hiernach erfolgte die Entnahme einer Nullprobe zur Bestimmung der Start-Viruskonzentration. Die anschließende Spülung der Schüssel erfolgte entweder mit geschlossenem oder mit offenem Toilettendeckel mit bzw. in dem öffentlichen WC ohne Deckel. Nach der Spülung wurden die Flächen des Toilettensitzes und Deckels sowie Testflächen (jeweils ca. 100 cm2) in 30–90 cm Abstand von der Toilettenschüssel mit einem vorbefeuchteten Schwämmchen abgerieben. Die Probenahmestellen zu den beiden Seiten des Toilettensitzes befanden sich auf der einen Wandseite etwa dort, wo im Alltagsbetrieb eine offene Toilettenpapierrolle kontaminiert werden könnte. Auf der anderen Seite wurden sie in dem Wandbereich entnommen, wo üblicherweise der Griff der Toilettenbürste lokalisiert ist. An beiden Stellen könnte sich somit ein Nutzer die Hände durch freigesetzte Aerosole bzw. Partikel konta- minieren (Abbildung 1).

Das Schwämmchen wurde ausgeschüttelt und die erhaltene Suspension mit der Plaque-Methode auf den Virusgehalt untersucht. Zwischen den

einzelnen Experimenten wurde die Toilettenschüssel immer wieder desinfiziert und die Abwesenheit von Desinfektionsmittel und Testvirus durch entsprechende Leerkontrollen bestätigt.

Effekte einer Flächenreinigung

Die Autoren führten ergänzende Experimente durch, um festzustellen, ob sich bei der Reinigung eines privaten WCs ein Vorteil erzielen lässt, wenn statt eines haushaltsüblichen Sanitärreinigers ein peroxidhaltiges Produkt eingesetzt wird.

Ergebnisse

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der Spülexperimente am WC-Sitz und der Toilettenschüssel. Das Testvirus wurde bei offenem Toilettendeckel tendenziell stärker auf die Ober- und Unterseite des Sitzes versprüht, während sich hinsichtlich der Kontamination des Deckels kein Unterschied fand. Die Unterschiede waren aufgrund der erheblichen Streuung statistisch nicht signifikant. Bei dem öffentlichen WC wurde von vornherein eine etwas niedrigere Testdosis des Virus verwendet, da durch die stärkere Spülung eine massivere Virusverteilung zu erwarten war. Im Verhältnis zu dieser 3 log-Stufen niedrigeren Dosis waren Ober- und Unterseite des Sitzes erheblich stärker kontaminiert als am Privat-WC.

Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse an den Flächen in der WC-Umgebung. Es fand sich eine deutliche Versprühung des Testvirus in alle Richtungen. Signifikante Unterschiede zwischen offenem und geschlossenem Deckel fanden sich auch in diesen Experimenten aufgrund der erheblichen Streuung der Ergebnisse nicht (Tabelle 2). Das öffentliche WC wurde bei diesen Experimenten nicht getestet, da bei der in Tabelle 1 dargestellten starken Versprühung ohnehin von einer massiven Virusstreuung in die Umgebung auszugehen war.

Die Experimente zum Thema WC-Reinigung zeigten am Toilettensitz, in der Schüssel, an der Toilettenbürste sowie im Syphonwasser eine wesentlich stärkere Reduktion der Testviren, wenn Peroxid anstatt eines haushaltsüblichen Sanitärreinigers verwendet wurde. Die Unterschiede erreichten für die Toilettenbürste und das Syphonwasser statistische Signifikanz mit bis zu 4 log-Stufen Unterschied zugunsten des peroxidhal- tigen Produkts (p=0,0013).

Schlussfolgerung der Autoren

Die Autoren begründen die Wahl ihrer Ausgangsdosis für das Testvirus mit der Tatsache, dass bei menschlichen Noro-, Rota- oder Adenovirusinfektionen Viruskonzentrationen im durchfälligen Stuhl von 1010-1014 Plaquebildenden Einheiten nachgewiesen wurden. Umgekehrt seien jedoch bei einer Infektion über Aerosole oder kontaminierte Oberflächen bereits Virusmengen von 1–100 Viren als infektiös zu betrachten. Die Studie bewegte sich daher im Bereich praktisch bedeutsamer Virusmengen. Insgesamt zeigte sich, dass beim privaten WC durch einen geschlossenen Deckel keine wesentliche Veränderung der Umgebungskontamination durch das Testvirus zu erreichen war. In jeder alltäglichen Spülsituation müssen daher vor allem der WC-Sitz, der Griff der Toilettenbürste und die Toilettenpapierrolle als kontaminiert betrachtet werden. Wichtig ist daher eine sorgfältige Händehygiene nach jeder Nutzung des WC, vor allem bei Durchfallpatienten. Ob bei dem getesteten öffentlichen WC die sehr starke Kontamination des WC-Sitzes durch die Tatsache bedingt war, dass ein Deckel gar nicht vorhanden war, oder eher durch die besondere Art der Spülung (Druckspüler), blieb offen.

Kommentar von Prof. Dr. med. Matthias Trautmann*

Wer auf Reisen genötigt ist, ein öffentliches WC vom Typ des amerikanischen Modells zu besuchen, sollte möglichst Desinfektionstücher dabeihaben und die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels dabei beachten. Der WC-Sitz und der Drucktaster sollten damit abgerieben werden, bevor Berührungen stattfinden. Wer ausreichend viele Papiertaschentücher dabei hat, ist auch gut beraten, den WC-Sitz damit vollflächig abzudecken. Weitere Flächen im WC-Raum sollten möglichst nicht berührt werden. Sofern das öffentliche WC keine suffiziente Waschgelegenheit aufweist, sollte man wenigstens alkoholisches Handgel zur Verfügung haben, um die Hände abzureiben. Noch besser wäre ein flüssiges Händedesinfektionsmittel mit dem Wirkspektrum „begrenzt viruzid Plus“, da hiermit Noro-, Rota- und Adenoviren inaktiviert werden können.

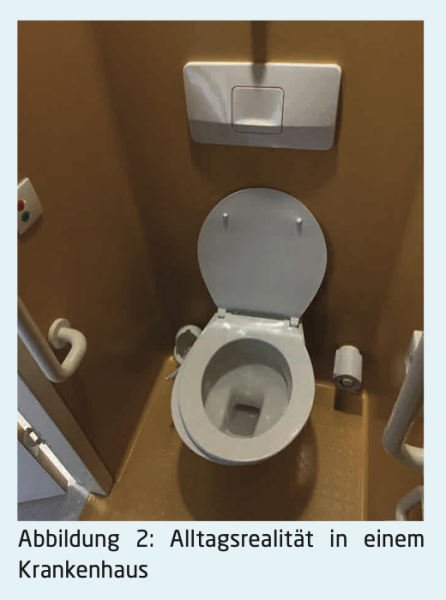

Für das WC vom Typ des Privathaushalts zeigten die Experimente der Autoren keine wesentliche Beeinflussung der Umgebungskontamination durch einen geschlossenen versus offenen Deckel. Die Forderung mancher Krankenhaushygieniker, bei Neubauten nur WCs mit Deckel zu verbauen, ist somit angesichts dieser experimentellen Daten nicht begründbar. Für den Ablauf von Reinigungsarbeiten im Sanitärraum geben die Ergebnisse den Hinweis, dass der Fußboden in der WC-Umgebung unbedingt als letztes gereinigt werden sollte, da er enorm stark durch Sprühaerosole belastet wird. Der WC-Sitz mit Ober- und Unterfläche, aber auch der Griff der Toilettenbürste und der Toilettenpapierhalter sind in die Reinigung einzubeziehen. Eine desinfizierende Reinigung, im Fall der vorliegenden Studie mit Peroxid durchgeführt, war in puncto Virusabreicherung an einigen Positionen signifikant effektiver als die Verwendung eines Reinigungsmittels. Fazit der Studie ist somit, dass ein Toilettendeckel aus ästhetischen Gründen oder zur Geruchsminderung verbaut werden kann, die Frequenz und Intensität der WC-Reinigung davon jedoch nicht beeinflusst werden sollten. Im Krankenhaus und bei Durchfallpatienten im Privathaushalt sollten desinfizierende Reinigungsmittel zur Anwendung kommen. Die in einem Krankenhaus aufgenommene Abbildung 2 zeigt ein Problem des Unterhalts von WC-Bereichen in der Alltagsrealität. Da sich der Sitz offenbar gelockert hat, muss die technische Abteilung informiert werden. Die Toilettenbürste ist abgekippt und muss korrekt positioniert werden. Die Toilettenpapierrolle ist so ungünstig angebracht, dass körperlich eingeschränkte Personen kaum herankommen und eine erhebliche Gefahr der Kontamination durch seitliche Spritzer besteht. Es gibt somit durchaus relevantere Probleme als das Vorhandensein oder nicht Vorhandensein eines Deckels – der hier ohnehin offensteht.

*Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin – Infektiologie, Ulm

Literatur

1. Abney SE et al. Toilet hygiene – review and research needs. J Appl Microbiol 2021;131:2705–2714.

2. Best EL et al. Potential for aerosoliza- tion of Clostridium difficile after flushing toilets: the role of toilet lids in reducing enviromental contamination risk. J Hosp Infect 2012;80:1–5.

3. Goforth MP et al. Impacts of lid closure during toilet flushing and of toilet bowl cleaning on viral contamination of suraces in United States restrooms. Am J Infect Control 2024;52:141–146.

Originalarbeit:

Goforth MP et al. Impacts of lid closure during toilet flushing and of toilet bowl cleaning on viral contami- nation of surfaces in United States restrooms. Am J Infect Control 2024;52:141–146.